モササウルス

息子たちが恐竜にハマって、親もそこからいろいろと勉強しているところ。

最近のお気に入りが、モササウルス。

多くの人が、「~サウルス」と聞くと全て恐竜を想像すると思いますが、実はモササウルスは恐竜ではなく、トカゲや蛇などと同じ爬虫類に属します。特に海で生息していたことから「海生爬虫類」とも呼ばれます。

その名前は、マース川の近くで発見されたことが由来で、その生息地域はヨーロッパ西部などと言われていますが、近年日本にも生息していたという説もあるそうです。

体長は15~17mほどで、巨大な口と二重の歯で獲物を丸呑みしていました。

映画「ジュラシックワールド」でもサメやプテラノドンを丸呑みしていたシーンがあります。

また、爬虫類の中では珍しく卵を産まず、胎生で育てていたことも近年分かってきています。

現在の海の王者というと、「シャチ」が有名ですが、当時の海の王者は「モササウルス」でしたが、約6600万年前に恐竜と共に絶滅し、残念ながら現在ではその姿を見ることはできません。

ただ調べてみると、その化石は世界各地で多く発見されており、歯の化石はAmazonや楽天などのネットショッピングでも数千円で購入することも可能なんだそうです。

数列

数列の中に面白い数列があります。

知っている人も多い「フィボナッチ数列」

1 1 2 3 5 8 13 21 ・・・

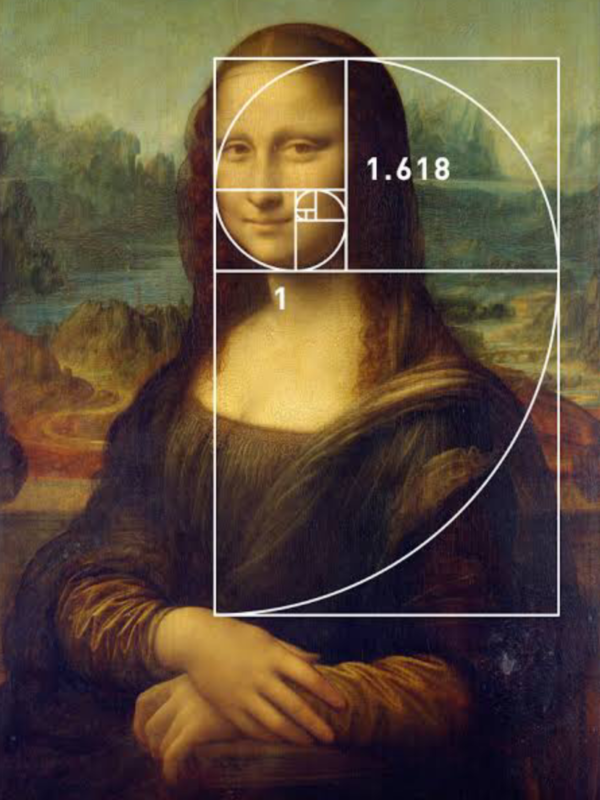

と、前2つの数字を足すと次の数字が表れる規則性で、並んだ2つの数字の比率が徐々に「1.618…」と、かの有名な「黄金比率」に近づいていくことでも知られています。

この「黄金比率」と呼ばれる「1:1.618」比率は、自然界中に見られることでも知られており、最も美しい比率とも呼ばれています。

例えば、指の根元から第二間接までと指先までの比率や、頭のてっぺんからへそまでと、へそから足元までの比率、他にもミツバチのオスとメスの割合などなど。

そして人工物でも黄金比率が使われていたりもします。

ピラミッドやパルテノン神殿、そしてかの有名なレオナルドダヴィンチが描いた「モナリザ」にもその黄金比率が見られ、その美しさに人々は魅了されています。

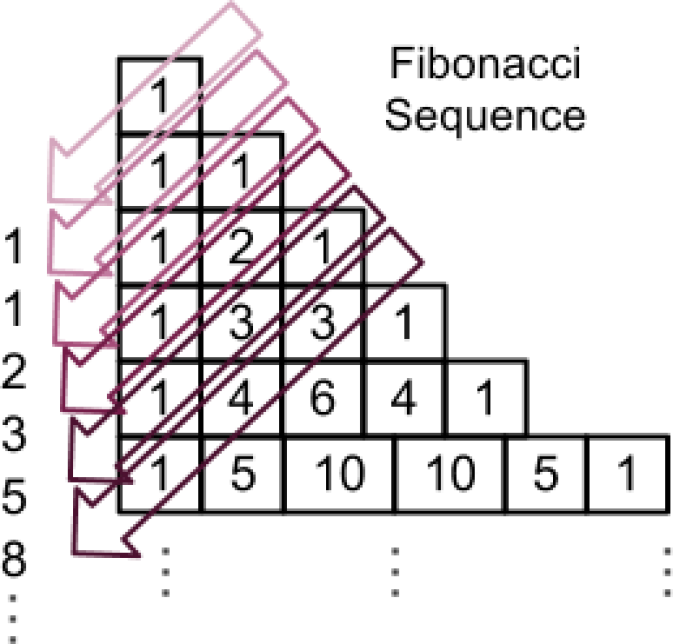

そして、面白いことは数学Ⅱで扱う二項定理でも有名な「パスカルの三角形」にもフィボナッチ数列が現れること。

斜めに足した数字にフィボナッチ数列が出現しています。

余談ですが、ピラミッドの構造数値には「黄金比率」以外にも「円周率」が現れるのはピラミッドの謎の一つとして知られているそうです。

文化祭

先日の土日、各高校で文化祭が行われました。

初日の土曜日は快晴でしたが、翌日の日曜日は雨。

梅雨の季節で天気予報も雨模様が続いていたので、土曜日だけでも晴れて良かったと思います。

―――そんな土曜日。

自宅では今年2回目のプールを子どもたちと一緒に楽しみました。

天気も良く子どもたちは見事に日焼けして、背中がヒリヒリと痛いそうです。

一方、自分は虫歯になった親知らずの抜歯で出血は収まりましたが、まだ口の中が痛いです。

夕立

ここ最近夕立が多くなり、高等部の入口などで雨宿りする下校中の高校生などをちらほら見かけます。

土砂降りを英語でいう場合、いろいろな言い方があるようで、

個人的に好きな表現が、こちら。

It’s raining cats and dogs!

猫と犬がたくさん降ってくる様を土砂降りの激しさに例えている慣用的な表現で

初見ではほぼほぼ和訳できない文章の一つでしょう。

事実、自分も所見では訳せませんでした。

ちなみに全く関係ありませんが本日は、「ちらし寿司」の日だそうで、

酢飯の上に好きな海鮮を土砂降りのようにちらせて食べたいものです。

向日葵

高等部駐車場入り口の花壇に「向日葵」を植えてから数週間。

成長の度合いは違えど、スクスクと元気に育っています。

向日葵の花言葉にはいろいろありますが、太陽のように黄色い花びらからは想像できないようなあまり宜しくない意味も持っているようです。

(花言葉)「いつわりの富・にせ金貨・あなたを見つめる・崇拝・あなたは素晴らしい・愛慕・光輝・憧れ」

ところで、向日葵もバラと同じく本数によって花言葉の意味が変わるんだそうです。

1本・・・「一目惚れしました」

3本・・・「愛しています」

7本・・・「言えなかったけれども好きでした」

11本・・・「最愛」

99本・・・「ずっといつまでも一緒にいよう」

999本・・・「何度生まれ変わったとしてもあなたを愛します」

今年植えた向日葵は一つの株からたくさんのミニ向日葵が咲く品種で、今のところ開花時期はおそらく7月中旬~下旬頃かなーと思います。

来週からいよいよ7月。

向日葵の花が満開と同時に夏期講習もスタートします。

停電

6/22(火)の夜―――――。

停電でした。

いつものように夕方の授業の2コマ目が終わろうかというその時、1回目の停電。

その前に、土砂災害警報の防災メールが届きこれから大雨が降るのかなぁと思っていた矢先でした。

1回目の停電はすぐに復旧しましたが・・・その数分後に2回目の停電。

時刻は19:45に差し掛かろうとする頃で、夜の授業コマが始まる時間。

生徒たちもちょうど通塾してきたところで暗闇の中スマホの明かりをもとに階段をのぼってくるところ。

ただこの2回目の停電の復旧はかなり時間がかかるようだったので、生徒たちへは授業を後日振り替えることを伝え急遽教室を閉めることにしました。今までも停電になったことはありますが、こんなにも長時間の停電は初めてのことです。

照明、パソコン、wifi、エアコン、電話などの電気類は全て使用できず、唯一使用できたのがスマホ。

去年から生徒向けの連絡をキャリアメールからLINE連絡に切り替えておいて良かった。これがメール連絡だけであったら生徒へ連絡が一切取れないところでした。

夏至

昨日、6月21日(月)は「夏至」でした。

小学生でも良く知っている、1年で昼がもっとも長い日でしたが、昨日を境にだんだんと日中が短くなってきます。ちなみに北半球では最も日中が長くなりますが、反対の南半球ではもっとも短い日となります。また、日本は縦に長い国のため緯度によっても日中の時間が異なり北に行けば行くほど昼の時間が長くなるんだそうです。

なお、「夏至」の反対が「冬至」

2021年の冬至は12月21日(水)でこの日は昼の時間が最も短くなります。

ところで冬至と言えば「ゆず湯」や「かぼちゃ」を食べることで知られていますが、「夏至」の日も何か食べるものがあったりするのでしょうか?

残念ながら、夏至の日は冬至の「ゆず湯」などのような全国的な風習はないようです。

そんな夏至の6月21日(月)から篠ノ井高校の1学期期末考査がスタートしました。

本日は2日目。初日の出来はどうだったんでしょうか?

定期考査

6月はほとんどの高校でテストが実施されます。

今週は屋代高校と長野高校で定期考査が行われます。

高校生にとっては当たり前ですが、高校のテストは3日~4日ほど行われ、大体が午前中で終了していきます。

で、午後は何をするのかというと・・・

ほぼ全員が翌日のテストに向けたテスト勉強に励みます。

そんな試験前日の本日は、屋代高校向けに数学テスト対策講座を実施しました。

2年生のテスト範囲が「数列」全範囲ということもあり、かなりなボリューム。

過去問も利用しつつ漸化式やΣ計算等の最終確認を行いました。

毎年似た問題が出題されているので今年も塾で扱った問題の類題が出題されるはず。

ケアレスミスに注意して頑張ってきてもらいたいものです。

フレッシュキャンペーン

只今、高等部校舎では、7月までの1学期期間中限定で「フレッシュキャンペーン」開催中です。

キャンペーン期間中に塾生紹介で入塾された場合、

① 紹介した塾生

② 紹介されたお友達

の2人とも5,000円分図書カードプレゼント!

さらに入塾金半額の特典付きです。

時習館高等部へ入塾はぜひお得なこのキャンペーン期間中にどうぞ。

【体験授業同時受付中】

数学B「漸化式」

屋代高校2年生の授業では、現在数学Bの「漸化式」を扱っています。

他の高校に比べると今年も屋代高校の進度は早いようで、来週からは「ベクトル」単元に入るそうです。ベクトルが終わると数学ⅡB内容はほぼ終了となり、

その後は文系は数学ⅠAⅡBの復習、理系は数学Ⅲを学習していくことになります。

ちなみに今年の篠ノ井高校は数学Ⅱの前半である高次方程式までの内容がようやく終わろうとしているところで、「図形と方程式」「三角関数」「指数関数」「対数関数」「微分」「積分」「数列」と屋代高校とは6~7単元ほど遅れている状況です。

ところで、この「漸化式(ぜんかしき)」は問題パターン別に解答作成手順を覚えておく必要があります。

その問題パターンは7~9パターンほどあり、その覚える量が多い点が高校生たちを悩ます原因の一つにもなっています。

まずは基本3パターンの漸化式の形を覚え、それから残りの問題パターンを覚えていくと良いかと思います。

なお、以前この漸化式の解説動画を作成したことがあるので、もし興味がある方は解説動画を視聴してみて下さい。

漸化式解説① → https://www.youtube.com/watch?v=rvZekpaX7JU&t=3s