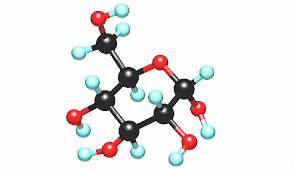

単糖類

現在、高3化学講座では「糖類」分野を学習中。

何が面倒かって、αーグルコース、βーグルコース、フルクトース、ガラクトースの構造式が似たり寄ったりで覚えるのが面倒。OHの位置によってα型かβ型か違っていることに注意が必要ですが、これがあやふやだと問題が解けないことがあります。

ちなみにグルコースは別名「ブドウ糖」とも呼ばれています。その名の通り「ぶどう」由来の糖で、広く生物の体内に存在し、エネルギー源となっています。デンプンやセルロースといった糖類の構成成分で、デンプンを加水分解することで得ることができます。

グルコースは、水に溶かすとエーテル結合機部分が切れ、環状構造から鎖状構造に変わります。その際、「ーCHO」のアルデヒド基(ホルミル基)が生じるため、グルコースは還元性を示します。そのため銀鏡反応やフェーリング反応を示すことになります。

単糖類の中には、他に「フルクトース(果糖)」もあります。こちらは六員環構造になりますが、水に溶けると一部が「-CO」ケトン基をもつ五員環の鎖状構造に変化していきます。このフルクトースは、六員環構造と五員環構造の2種類を覚える必要があります。

そして、「ガラクトース」

βーグルコースに非常に似た構造のため、よく勘違いしてしまう受験生が多いのがこのガラクトース。構造式中に、グルコースと同じくヘアセタール構造をもつため、水溶液中でアルデヒド基が生じます。

衣替え

本日から10月。

学生たちは今日から衣替えです。

台風が接近していますが、また明日からしばらく晴れる模様で天気予報では気温も25度付近までになる日もあるようです。

コロナの感染者数も減少傾向が見られ、各高校の修学旅行も来週から少しずつ実施される見通しで来週は篠ノ井高校と、長野吉田高校が近県への修学旅行へ出かけてくるそうです。

ほうき草(コキア)

夏も終わり、季節は秋模様。

時習館高等部の駐車場入り口の花壇に植えていた向日葵もその役目を終え、新しく「ほうき草(コキア)」を植えてみました。約1000年ほど前に中国から日本に伝わったそうで、刈り取った枝で「ほうき」を作ったことから「ほうき草」とも呼ばれています。秋になると全体が赤色に染まるのがその特徴で、今回は花壇に5株植えてみましたが、5株ともすでに赤くなり始めています。駐車場入り口の良い目印になればいいですかね。

修学旅行

今週は屋代高校、再来週は篠ノ井高校のテストと、この時期各高校では学校試験のシーズン。

そして2年生にとっては、例年楽しみなのが「修学旅行」

コロナが流行する前は「沖縄」への修学旅行が定番でしたが、コロナ禍の中、各高校では修学旅行先の変更を余儀なくされ「諏訪」や「安曇野」、「岐阜」といった近隣地域への修学旅行に今年はなるそうです。

とある高校では「富士急ハイランド」の予定だったそうですが、例の事故の影響もあり中止または場所が変更になったようです。

いづれにせよコロナ流行が落ち着き、また沖縄旅行が定番の修学旅行になるのは来年以降になりそうです。

layout

高校数学の問題では、「図」を描く場面が多々あります。

その図を描く場所ですが、数学が苦手な生徒たちのほとんどが左上に小さく図を描く傾向が強いように思います。

一方、数学がそこそこ出来る生徒の多くは、図を白紙の右上に大きく描いています。

実際のところ、図を描く場所は解答スペースのどこが最適なのか。

数学の解答作成上、特に計算式は基本的には左上から下に向かって記入していきます。

下まで行って各場所がなくなったら右上のスペースからまた下に向かって記入していきます。

その点を考えれば、計算式の邪魔にならない右上がベストでしょう。

また図の大きさも、後ほど数値情報を付け足して記入してくことも踏まえ、図はやや大きめに描いておくのが良いです。さらに、辺の長さと辺の比率を区別するときは、比率は数字に〇を付けて長さと比率を区別できるようにするもポイント。

百聞一見に如かず

図を描くのはどの場所が適切なのかは、手元にある教科書や問題集などの解答解説が良い参考になります。

数学が苦手な人は、とりあえず図を描く場所や図の大きさに気を配ってみてはいかがでしょうか。

季節は秋

9月になり、夏の暑さが嘘のように肌寒い今日。季節は秋に突入ですかね。

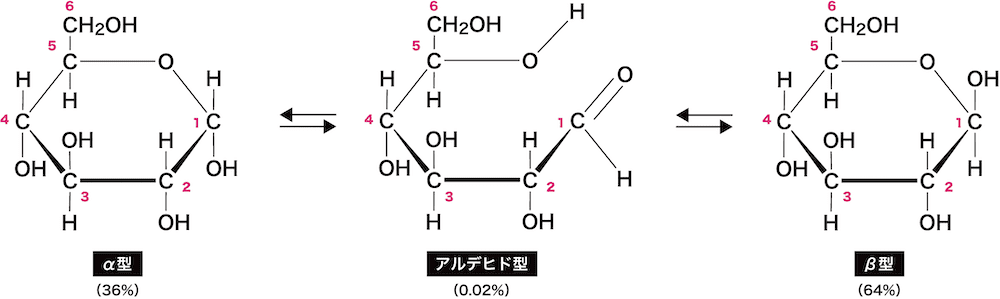

ちなみに本日9月1日は、9(キュウ)1(イ)という語呂合わせから「キウイ」の日だそうです。

日本で食されているキウイの約9割がニュージーランド産とのことで、ビタミンCが豊富なキウイ。

ニュージーランドでは、キウイの皮を剥かずにそのまま食べるらしいです。

なんでも果実と皮の間に一番栄養があるらかららしいです。

キウイの果実色は、緑と黄色と2色ありますが黄色の方が若干ビタミンCが豊富との情報を耳にしたので今度キウイを購入する際は黄色のキウイにしてみたいと思います。

さて、夏期講習が無事に終わり先週から2学期授業が始まっています。

コロナ拡大の影響もあり、高校では1年2年生が分散登校+オンライン授業となっているところも多く学校授業も例年同様に進んでいかないようです。そのため9月の定期考査は試験範囲が狭まるとの話も聞きました。

いずれにしても9月下旬の試験まで残り3週間ほど。試験対策をそろそろしておかないといけないですね。

学力≒美文字

長年、生徒たちがノートなどに書く途中式を見ていると「学力≒字の丁寧さ」だと改めて思います。

経験上、字が汚い生徒、癖が強い字を書く生徒のほとんどが数学を苦手にしており、ケアレスミスが非常に多いと感じます。

例えば、分数計算ができない、掛け算ミスがある、約分の間違い、符号の付け間違いなどなど。

こういったケアレスミスは、数学が出来る出来ない以前の問題で、小学校時代どれだけ注意しながら「字」を書いてきたかが要因になっているようにも思えます。

(高校生ではその癖が身に付いてしまっているため、なかなか字の汚さを改善していくことは困難なことです)

自分で書いた「0」と「6」の見間違いや、「=」記号と「-」記号の位置が近すぎて符号計算のミスなど、本当に初歩的なミスなんですが、それが原因で計算が遅くなってしまったり、自分で何を計算しているのか分からなくなってしまう生徒が大抵数学を苦手科目にしてしまいます。また、大抵そういった生徒は途中式を書くことさえ面倒で、頭の中で暗算してしまったり、2つもしくは3つの計算作業(例えば、方程式において両辺を2で割って、移項してから符号を変えるなど)をまとめて一つの式で済まそうとして、結果自分でミスを誘発してしまっています。

普段の授業でも良く生徒へはアドバイスしていますが、ケアレスミスを防ぐ手段の一つは「丁寧さ」

途中式を丁寧に書くことを意識するだけでもかなりのミスは減らせます。

数学が苦手な高校生は、今一度、自分の字が丁寧に書けているか確認してみて下さい。

カブトムシ

夏になり、息子たちと早起きをしてカブトムシ探しをしています。

自宅近くの山ではクワガタしか見つけられず、息子たちと「カブトムシはレアだからなぁー」とか「虫の王様だからすぐに見つからないんだよー」など話していたところ

昨日ようやくカブトムシを捕まえられ、子どもたちは大喜び。

家に帰ってから早速昆虫ゼリーをあげて、ずっと飼育ケースの中のカブトムシを観察していました。

今朝も早く起きてカブトムシ観察。

ちなみに静かなカブトムシが鳴くのには少し驚きました。

カブトムシにもいろいろな種類がありますが、子どもの頃好きだったのが「ヘラクレスオオカブト」

その名の通り、巨大な体と巨大な角を持っているカブトムシですが、残念ながら生息地域が南米アメリカなので日本で捕まえることはできません。

今は便利な世の中になり、ネット通販で購入することも出来ますが、その金額は30,000円ほど。

まぁー、もちろん買えません。

Olympic

いよいよ東京オリンピックが開幕しました。

と、同時に時習館高等部でも夏期講習がスタート。

今年は例年以上に暑い日が続いているような気がしますが、暑さに負けずに受験生たちも頑張ってもらいたいと思います。

さて、夏と言えば夏の大三角形。

この時期見られる有名な夏の大三角形は、こと座の「ベガ(織姫星)」、わし座の「アルタイル(彦星)」、はくちょう座の「デネブ」の1等星で作られています。その名前がいつ頃使われるようになったのかは分かっていませんが、1960年代ごろから雑誌などでも使われその名前が一般的になったようです。

今週中頃から雨模様で夜空が綺麗に見えないかもしれませんが、夏の大三角形が良く見えるのは8月初旬とのこと。

来週頃はきっと綺麗に見えるかと思います。

ちなみに冬の大三角形は、オリオン座の「ベテルギウス」おおいぬ座の「シリウス」こいぬ座の「プロキオン」で作られます。

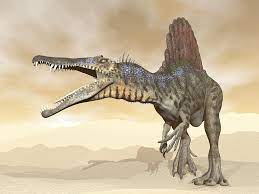

スピノサウルス

その当時最大の肉食恐竜と呼ばれていたのが「スピノサウルス」

実はその生態はいまだに謎の部分があり、化石が発見された当初は2足歩行をしていたという学説がありましたが、現在の研究では4足歩行で水中を泳いでいたのではないかとも言われています。

ジュラシックパークの映画でその名前が知られるようになりましたが、それ以前はあまり知られていませんでした。

ところで肉食恐竜として有名なティラノサウルスとどっちが強いのか、恐竜に興味があればその点はぜひ知りたいところですが、残念ながらティラノサウルスの生きていた時代は今から6500万年前の「白亜紀後期」で、スピノサウルスが生きていた時代は今から約9,500万年前の「白亜紀前期」で両者は同時代には生きていませんでしたので、どちらが強かったのか分かりません。

少なくとも彼らが生きていた時代では、それぞれがその時代最強の恐竜だったのでしょう。

地学を学習していると、時代の名を覚えていきます。

地球が誕生してその時代を古い時代から

「カンブリア紀」

「オルドビス紀」

「シルル紀」

「デボン紀」

「石炭紀」

「ペルム紀(二畳紀)」

「三畳紀」

「ジュラ紀」

「白亜紀」

「古第三紀」

「新第三紀」

「第四紀」

(アノマノカリス)

カンブリア紀は、知っている人も意外といる不思議な生物「アノマノカリス」が生きていた時代で有名です。その後、魚類や爬虫類が誕生し、そして三畳紀に恐竜が誕生し、恐竜が巨大化となったジュラ紀を経て、恐竜が最大に栄えた時代である白亜紀へとなっていきます。

そして白亜紀後期である今から約約6600万年前に地球に巨大隕石が衝突し突如として恐竜は絶滅しました。(巨大隕石衝突説)

ちなみに、知識学的時代の覚え方は、各時代の頭文字を並べて次のように覚えます。

「カオシデ石は二条城、三ジュラ伯は(あ)三枝です」