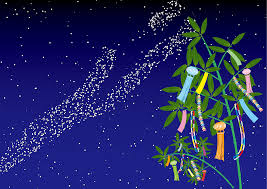

星に願いを

6月がそろそろ終わり

もうじき7月ですが

7月言えば

七 夕

七夕伝説で有名な星座が

こと座の1等星ベガ(織姫星)と、

わし座の1等星アルタイル(彦星)です

この2つの星は天の川を挟んで輝いていています

ところで恒星の明るさを表示するときに使うのが

「~等星」という表示方法ですが

古代ギリシャ人のヒッパルコスは

次のように恒星の明るさを分けました

肉眼で見える最も明るい恒星を「1等星」

もっとも暗い恒星を「6等星」とし、

その間を5等級に分けました

一般に、m等星、n等星の恒星の見かけの明るさを

それぞれ「Lm」「Ln」とおくと

m等星とn等星の明るさの比は、

次の等式で表されることが証明されています

Lm / Ln = 100 (n-m) / 5

この両辺を底が10である常用対数を利用して、変形していくことで

Lm - Ln = -2.5 log10(Lm/Ln)

という式になります

常用対数は、高校2年生の「数学Ⅱ」で学習していく内容で

学校でもこの単元を扱うときに星座間の距離や星の輝きの話題が出るかもしれません

なお、この式から1等級違うと

星の輝きが 2.5倍 変わるということが分かってきますが

もう少しわかりやすい数字で表すと

5等級違ければ、約100倍明るさが異なります

ちなみに恒星とは太陽のように自ら輝く星のことで

代表的な恒星は、ベガやアルタイルの他に

おおいぬ座の「シリウス」

オリオン座の「ベテルギウス」

おうし座の「アルデバラン」

さそり座の「アンタレス」

おとめ座の「スピカ」

はくちょう座の「デネブ」

こぐま座の「ポラリス」

こいぬ座の「プロキオン」

など、多数あります

(それこそ星の数ほど)

ちなみに「等級」には実は2種類の表示方法があり

見かけの等級

絶対等級

とあります

地球から見ると、太陽が最も輝いており眩しい眩しい!

でも、これは太陽が宇宙で一番明るく輝いているわけではありません

たまたま地球との距離が近いためです

そのため、恒星本来の明るさを比較しようと思ったら

全ての恒星を同じ距離に並べて、その明るさを比較する必要があります

この、すべての距離を等しく(10パーセクの距離)して

比較した等級のことを「絶対等級」と呼びます

10パーセクとは、「32.6光年」の距離になります

もうじき七夕

勉強に疲れたら

夜空を見上げ、星の輝きを見て

少しだけ頭を休ませてみてもいいかもしれません